音の速さ:1気圧,t℃の空気中を伝わる音の速さV(m/s)は,

V=.+.t

うなり:が異なる2つの音の間で起こる.

1秒間あたりのうなりの回数をfとすると,

f=|f1 f2|

音1の振動数:f1

音2の振動数:f2

おんさAとおんさB(396Hz)を同時に鳴らすと,

うなりが毎秒5回聞こえた.おんさAの振動数はいくらか.

おんさAの振動数をfとすると,

5=|f 396|

f = ± + 396 = 4, 3 (Hz)

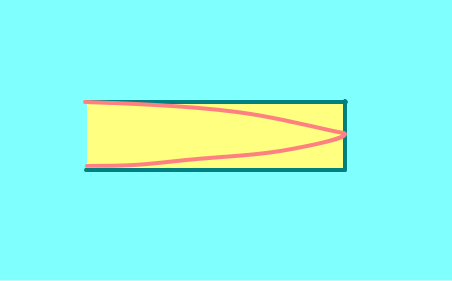

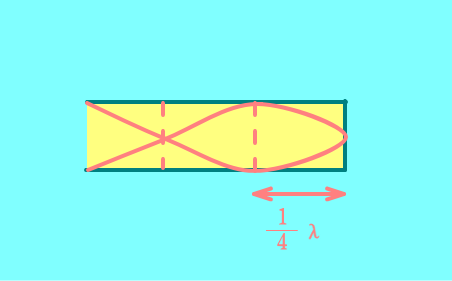

弦の振動

弦にm個の腹ができるときの波長をλmとすると,

|

|

|

|

| λm = |

————————— |

|

(m = 1, 2, 3, ・・・) |

|

|

|

|

|

|

|

|

弦の中の音の速さv

張力S(N),線密度ρ(kg/m)

|

|

|

|

| v = |

|

|

|

|

—————— |

|

|

|

|

|

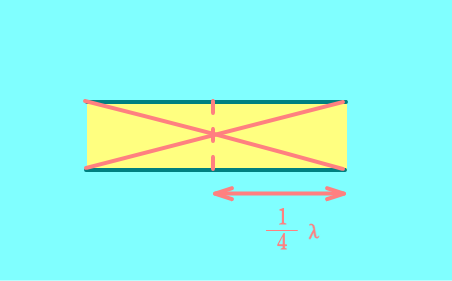

閉管

基本振動 3倍振動

閉管の中にm個の腹ができるときの波長をλmとすると,

|

|

|

|

| λm = |

————————— |

|

(m = 1, 3, 5, ・・・) |

|

|

|

|

|

|

|

|

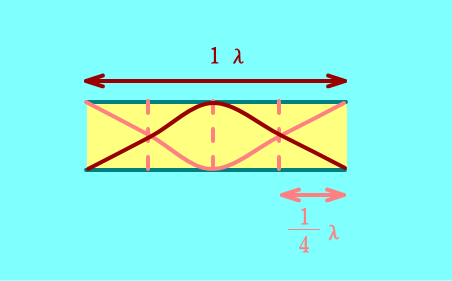

開管

基本振動 2倍振動

開管の中にm個の腹ができるときの波長をλmとすると,

|

|

|

|

| λm = |

————————— |

|

(m = 1, 2, 3, ・・・) |

|

|

|

|

|

|

|

|

開口端補正:実際には,開口端よりも少し外側が腹になっている.

だいたいcmのことが多い.

閉管の問題で,共鳴する長さが,ℓ1と,もう少し長くしたときの

長さがℓ2で与えられているとき,ℓ1は,開口端補正も含んでいるので,

ℓ2 ℓ1をして,これを波長分の長さとして,計算する.

ℓ1は,波長と開口端補正を含んでいるので,半波長の分から

ℓ1を引くと開口端補正が求まる.